私たちが毎年行っている習慣の奥には、子孫の幸せと繁栄を願う先人たちの知恵があるようです。

今月号では「豆まき」についてお聞きしました。

吉川さん:節分の豆まきや恵方巻は、外からくる災いを祓い福を招くための伝統的な風習ですが、自然の移り変わりに呼応しながら幸せな暮らしを営むための、日本ならではの考え方に根づいています。

「節分」とは、季節が移り変わる節目の年4回(立春・立夏・立秋・立冬)それぞれの前日のことです。春に限定されたのには諸説ありますが、季節の変わり目に「邪気が入らないように、災いが外から来ないように」という人々の意識がもとにあります。

春分の日を境に日の神さまの霊力が再び取り戻されてくる寿ぎを清々しくお迎えする気持ちと、暦的な大陸の知識が加わって、旧暦の大晦日に歳神様(山の神様)を奉迎する準備としてあらかじめ邪気を祓っておく。それが年越しの行事として定着したのかもしれません。

恵方巻は、歳神様のいらっしゃる方位を恵方(縁起の良い方角)といったことに由来します。

そして古来人々が「慎んで忌む」方角としてはよく鬼門=東北角といわれてきました。それは昔の都である奈良・京都から見て、その外のとりわけ東北地方に異なる文化の人々の存在を意識したものです。

そこでその方向に南天を植えたり、餅や豆をまいたり、赤いものや穀類といった「エネルギーがあるもの」をお供えするというのが、鬼というものの地政学に根差した考え方です。

「鬼は外、福は内」というのは、ナマハゲなどにも共通していることですが、「よい神も悪い神も幸い(=福)も災いも来訪するけれども、その両方をともに迎え、いなしてきた」日本人の美風です。

これが日本文化の基層を解明するうえでとても重要なカギを握っているとして、柳田国男氏と並ぶ民俗学研究の双璧「折口信夫氏」がマレビト信仰としてまとめています。

マレビトとは、自分たちの暮らしとは異質な文化や神が、時を定めて訪れるという考え方のことで、災いも福ももたらすという両方の側面があります。こぞって出迎えるのか、悪いものとして排除するのか、その絶妙のバランス感覚の大切さと感性が伝えられてきたのでしょう。

そして「海の彼方の常世から時を定めて神が訪れる」「海の彼方に極楽や理想の国があって、そこから我々が来た」という信仰は、姿形を変えながら、沖縄のニライカナイ信仰やイースター島のモアイ像伝説、ハワイ・ミクロネシア・メキシコなどの各環太平洋地域で伝えられてきた共通意識のひとつです。

日本では、どちらかというと福の方をとり入れる場合が多く、強い好奇心で学んでかみ砕いて自分たちのものとして変容させる性質を持っているようです。

例えば黒船が来たとき、はじめて見るものに対して恐怖心があれば排除するところを、日本人は数年で同じような蒸気機関を作ってしまいました。

八百万の神々の世界でも、まったく異質のものが全て同じ土俵に存在しています。

先人たちは、仏教を異国のきらびやかな神として受け入れたように、よほど極端なものでない限り融合してきたということですね。

自分たちの文化を豊かにし、ワクワクとした子どものような柔軟で純真な好奇心が日本人のDNAの根底にはあるのかもしれません。

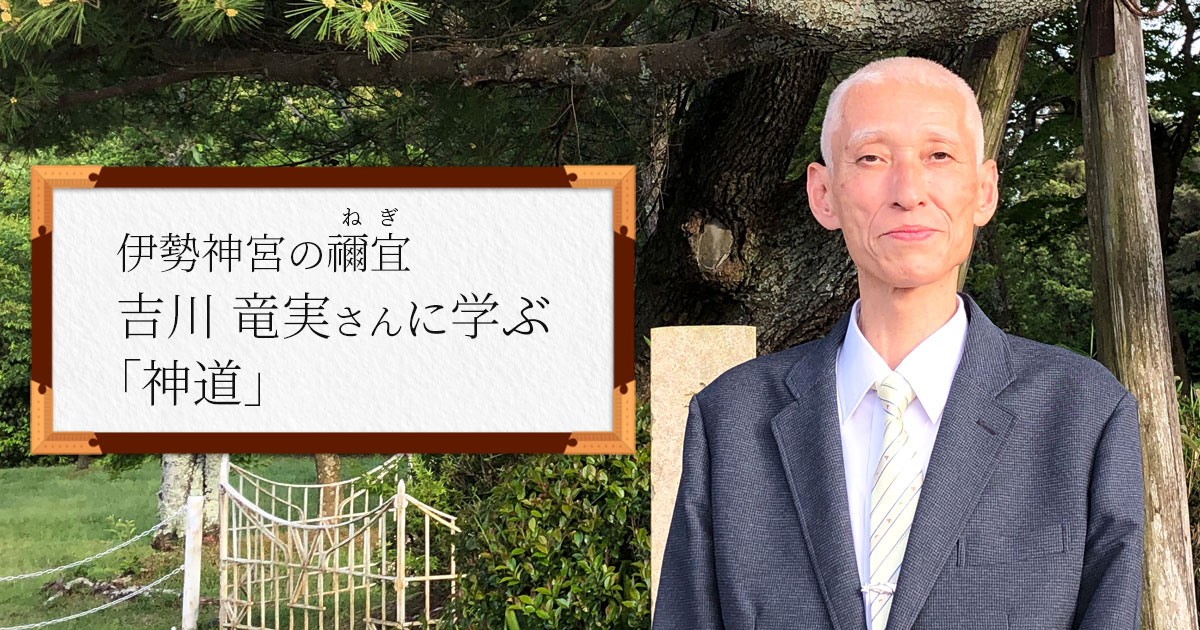

吉川 竜実さんプロフィール

皇學館大学大学院博士前期課程修了後、平成元(1989)年、伊勢神宮に奉職。

2016年G7伊勢サミットにおいて各国首相の伊勢神宮内宮の御垣内特別参拝を誘導。通称“さくらばあちゃん”として活躍されていたが、現役神職として初めて実名で神道を書籍(『神道ことはじめ』)で伝える。

知っているようで知らないことが多い「神道」。『神道ことはじめ』は、そのイロハを、吉川竜実さんが、気さくで楽しく慈しみ深いお人柄そのままに、わかりやすく教えてくれます。読むだけで天とつながる軸が通るような、地に足をつけて生きる力と指針を与えてくれる慈愛に満ちた一冊。あらためて、神道が日本人の日常を形作っていることを実感させてくれるでしょう。

下記ページからメールアドレスをご登録いただくと、『神道ことはじめ』を第2章まで無料でお試し読みいただけます。また、吉川竜実さんや神道に関する様々な情報をお届けいたします。ぜひお気軽にご登録くださいませ♪