縄文の人々のつくる住まいや集落には、明確な世界観からくる信仰と叡智に根差したデザインがあるようです。そしてその精神は伊勢神宮の式年遷宮へと受け継がれているようです。

(前号に続く)

吉川さん:なぜ伊勢神宮の「式年遷宮」の「式年」が20年なのかについては定説がありませんが、左の七説が提出されてきています。

①社殿尊厳保持説

②世代技術伝承説

③朔旦冬至説

④時代生命更新説

⑤聖数説

⑥歴代在位年数説

⑦糒貯蔵年限説

式年20年の根拠はこれらの説が複合的に絡まっていると類推されますが、前回・前々回にご紹介したものを踏まえた私見として「縄文住居寿命説」なるものを提唱したいと思います。

その根拠としては、①1万年以上にも及ぶ縄文時代においては仮住居を暮らしの基本とする竪穴住居が用いられていること、②その寿命(耐用年数だけでなく建物自体にも生命が宿る)はおよそ20年とされた縄文の住居に対する信仰や慣習が天武朝にも息づいていること、

③神宮祭祀が今でも庭上座礼式を採用し、更に年中きっての祭りである神嘗祭はじめ六月・十二月の月次祭の由貴大御饌は江戸時代までは正殿床下の心御柱前で執行されていたこと、④伊勢神宮正殿の原型は独立棟持柱を有する高床式穀倉に求められますが、それは弥生時代からではなく既に縄文中期にまで遡ると考えられること(宮本長二郎氏「神宮本殿形式の成立」(『瑞垣』183号所収))等があげられます。

明治42年(1909)の第57回式年遷宮を控えた明治37年(1904)、時の政府高官が将来における遷宮用材枯渇の可能性を憂慮し明治天皇に掘立柱に萱の屋根という唯一神明造の工法を礎石を用いてのコンクリート造の工法に改める提案を上奏しました。天皇はこの提案を退けられ、

神宮の御造営といふものは我国の固有の建て方である。これを見て始めてこの国の建国の昔の古い事を知り、一つはまた祖宗がかくの如く御質素な建物の中に起臥をあそばされたといふことも知るし、神宮を介して始めて我国建国の基を知るのであるから、現在のこの建て方は全く永世不変のものでなくてはならぬ。

(日野西資博著『明治天皇の御日常』より)

と諭され、式年遷宮によって継承されてきた伊勢神宮の古の姿を遵守することの意義を鮮明にされています。そして、

いにしへの 姿のまゝに あらためぬ

神のやしろぞ たふとかりける

との御製まで詠まれているのです。

つまり第40代天武天皇がご発案なされた20年に1度とは、おそらく弥生文化に端を発するものではなく、1万年以上続いた縄文文化の伝統に則した縄文住居寿命説から導き出されたものだったのではないでしょうか。そのことをきっと明治天皇は感得されていたに違いないと思慮しています。

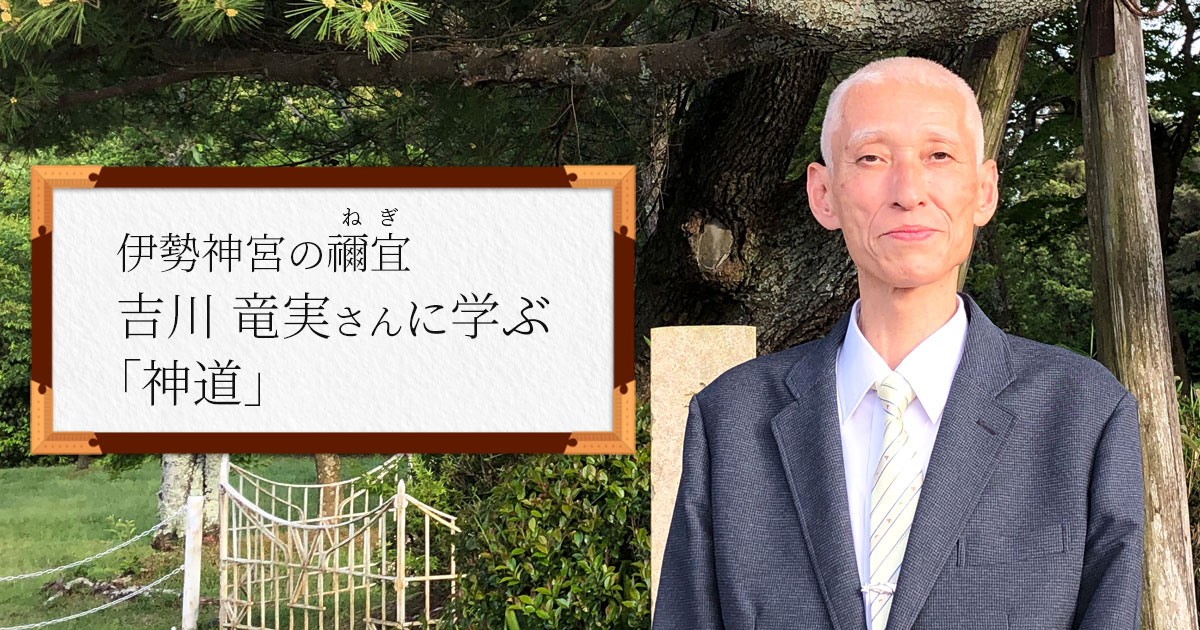

吉川 竜実さんプロフィール

伊勢神宮禰宜・神宮徴古館・農業館館長、式年遷宮記念せんぐう館館長、教学課主任研究員。2016年G7伊勢サミットにおいて各国首相の伊勢神宮内宮の御垣内特別参拝を誘導。通称“さくらばあちゃん”として活躍されていたが、現役神職として初めて実名で神道を書籍(『神道ことはじめ』)で伝える。

知っているようで知らないことが多い「神道」。『神道ことはじめ』は、そのイロハを、吉川竜実さんが、気さくで楽しく慈しみ深いお人柄そのままに、わかりやすく教えてくれます。読むだけで天とつながる軸が通るような、地に足をつけて生きる力と指針を与えてくれる慈愛に満ちた一冊。あらためて、神道が日本人の日常を形作っていることを実感させてくれるでしょう。

下記ページからメールアドレスをご登録いただくと、『神道ことはじめ』を第2章まで無料でお試し読みいただけます。また、吉川竜実さんや神道に関する様々な情報をお届けいたします。ぜひお気軽にご登録くださいませ♪